ベンチプレスをやっていると毎回、左が弱い

本記事は 私が左が上がらないパターンと右が上がらないパターンを経験したうえでの体験記となっております。あなたの悩みを解決するのに役立てば嬉しいです!

本記事で分かること

- なぜ左右差ができるのか?

- 肩甲骨の可動域の差が及ぼす影響

- 左右差の確認方法と対策

- ベンチプレス MAX 135kg

- 9年間のスポーツ経験あり

⇒ その後、左が弱い左右差に悩む - 社会人になり5年間のデスクワーク

⇒ その後、右が弱い左右差に悩む

筋トレのベンチプレスの左右差とは

- トップ選手でも左右差はある

- ただ、初心者のほうが遭遇しやすい

- 限界に近い状況で起こりやすいため

ベンチプレスで左 or 右が弱い

ベンチプレスをやっていると、左右どちらかが上がらないことがあります。これをベンチプレスの左右差と言います。バーベルが斜めに上がる状況をイメージしてください。

この左右差に関してはトップ選手も口を揃えてあると言っていますので、ベンチプレッサーの永遠の課題と言えるでしょう。

左右差は初心者ほど起きやすい

ぼく、毎回なるんだけど

左右差は初心者ほどよく直面します。限界ギリギリのときに顕著になるからです。始めのうちは成長が楽しく、自己ベストに挑戦して潰れてしまうことが多いため、左右差に直面しやすくなります。

ポイント

- 左右差はだれにでもあるもの

- 直せるものではなく、うまく付き合っていくもの

なぜベンチプレスなどの筋トレで左右差が起こる?

- 筋肉量に差があるから

- 神経系の発達に差があるから

- 可動域に差があるから

筋肉量や神経系の発達の左右差

よくベンチプレスの左右差の理由は筋肉量の差や神経系の発達の差と言われます。もちろんこれは間違いではなく球技を9年間やっていた私も経験しました。大きな原因は主に2つあります。

- 利き腕 (日常生活での癖)

- 左右非対称なスポーツの経験

野球のピッチャーを例に少し考えてみましょう。物を投げるときは以下の2つの動作をタイミングよく行うことで、強い力を出しています。

- 利き腕は押す

- 反対の腕は引く

結果的に、ベンチプレスなどのプレス種目は利き腕が強く、ローイングなどのプル系の種目は反対の腕が強いということがよくあります。

また、筋トレ界隈ではよくマッスルマインドコネクションと言いますが、頭で思った通りに筋肉を動かす能力はトレーニングを続けることで上達します。神経系の発達も、日頃からよく使っている利き腕のほうがコツを掴みやすい傾向にあります。

じゃあ地道に筋肉と神経を鍛えるしかないの?

関節の可動域の左右差

実は筋肉量の差と神経系の発達の差に加えて、可動域の差があります。これが最も気が付きにくく、トレーニング歴が長くなっても改善が難しいです。

「か、可動域ぃーーーー???」

\ 快適にベンチプレスやるなら /

ベンチプレスの可動域の左右差とは?

- 左右差は部位ごとにある

- 左右差は方向ごとにある

可動域は文字通り、体を動かしたときに各部位がどこまで動くかです。非常に起こりやすい肩甲骨の左右差を例に説明していきます。

肩甲骨の左右差を例に説明

ベンチプレスについて以下のような流れで考えてみましょう。

外から見える2つの動き

ベンチプレスを始めるときの姿勢を動きベースに考えると以下の2つとなります。

- 肩甲骨を落としながら胸を張る

- 背中のアーチを作る

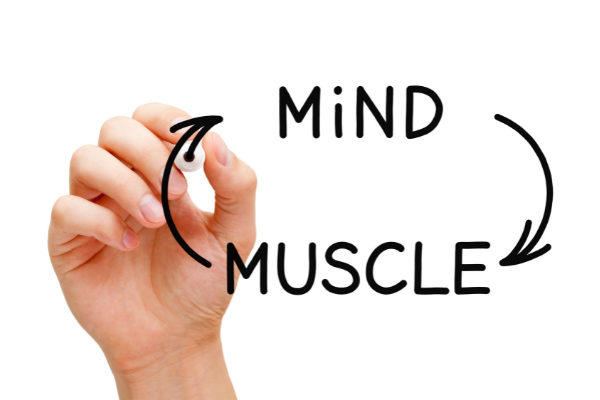

細かい4つの動きに分解

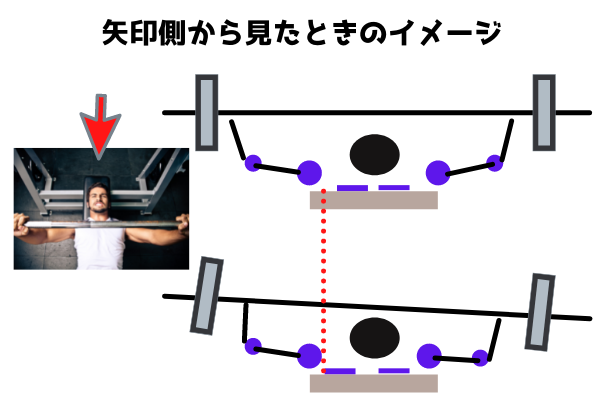

さらに少し分解してみると画像にあるように4つの動作になります。

- 胸を張る

- 肩甲骨を落とす

- 背中のアーチを作る

- 骨盤を立てる

(背中のアーチが作れる程度に)

肩甲骨の動きが悪い場合

例えば、左側の肩甲骨があまりスムーズに動かない人の場合、自然と左肩が前に出てしまいます。

どういうことが起きるか?

肩甲骨の動きが悪い側では体が以下ような事態になりやすいです。

- 上腕三頭筋の動員が多くなる

⇒三頭筋の限界で胸が追い込めない - 片方の肘や手首に負担がかかる

⇒関節を痛める恐れ

ちなみに背中が滑りやすいと肩が動いて腕が前に出る癖も出やすくなりますので、滑り止めシート や バーグリップシャツ を使うのもおすすめです。

クッションマット/滑り止めシート

安い

荷物がかさばる

その他の可動域の影響

肩甲骨の動きが悪いというのは一例であり、左右差が出る部位は他にもあります。

- 背筋

- 肋骨

- 骨盤 など

加えて、上下の左右差や前後の左右差と考えるとかなりの数があり、人によって主な原因となる部位は異なります。

- 肩が前に出る左右差 (前後方向)

- 肩が上に上がる左右差 (上下方向)

- 肩が外に張れない左右差 (左右方向)

こうした左右差は重量が伸びてくるほど、致命的になるので、早めに改善しておきましょう。背中のブリッジの左右差は腰痛にもつながるので要注意です。

【参考】

既に痛みがある方は以下も参考にしてみてください。

筋トレで可動域に左右差が出る理由

- 体が硬いのが原因

- デスクワークをしている人は注意

- いろいろな日常生活の動作が関係

筋肉の硬さの左右差が主な原因

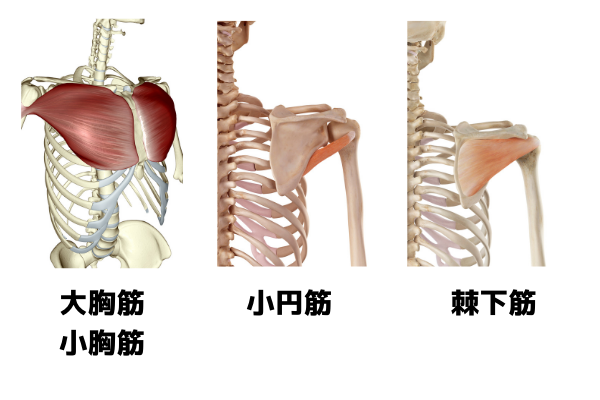

基本的に左右差の原因は筋肉が硬いからです。再び肩甲骨を例にして説明しますが、肩甲骨は多くの筋肉と連動して動きます。まわりの筋肉がうまく伸び縮みできないと思うように動かせません。

これらの筋肉をほぐしつつ、どこかの筋肉が凝っている状態をなくすことで左右差は徐々に改善できます。私は改善のためにマッサージガンも使っています。

デスクワークが多い人は注意!

特に仕事がデスクワークの場合は要注意です!マウス操作の姿勢はベンチプレスのフォームの逆で、肩が上がり、肩甲骨が上に回転した状態になりがちだからです。

その他にも以下のような癖がある場合は注意してください。

- 車の運転を片手でやってしまう

- トートバッグを片手で持つことが多い

- スマホを片手で長時間操作している

- よく脚を組んでいる

左右差のある姿勢を長時間続けると筋肉が硬くなり、ベンチプレスの際に体が対称に動かずにうまくできないという事態に陥りやすいです。

けっこういろいろやってるかも!

\ ベンチプレスにおすすめの道具 /

筋トレの可動域の左右差の確認方法

- 肩甲骨まわりが動く種目で確認できる

- 骨盤まわりが動く種目で確認できる

- それらの種目でそのまま改善可能

体のなかでどこの左右差が大きいかを調べられる種目を紹介します。

- シュラッグ

- ペックフライ

- スクワット

- (番外編) スミスマシン

- 対策グッズ

肩の上下の左右差を確認

確認方法

- 肩をできる限り上げてみる

- 次にできる限り下げてみる

シュラッグを行うことで肩の上下の可動域の差を確認することができます。

対策方法

ダンベルの荷重を肩にひっかけるイメージで脱力をすることでストレッチをすることができます。同時に首を逆方向に曲げるとストレッチ効果がアップします。

肩の前後の左右差を確認

確認方法

- できるだけ腕を広げる

- 可動域ギリギリのところで動作を繰り返す。

ペックフライをすることで胸の開きの可動域の差を確認できます。

対策方法

可動域ギリギリでのペックフライをしたり、鎖骨周りや脇周りを揉んでほぐすことで改善できます。

股関節の左右差を確認

確認方法

- バーだけ持って深くしゃがみこむ

- お尻のどちらかが下に下がっていないか、膝が前に出ていないかを確認する

これで骨盤の可動域の差を確認できます。

対策方法

骨盤の左右差にはランジやブルガリアンスクワットなど左右非対称の種目を取り入れるのが効果的です。また、股関節の回転や上下移動のストレッチを行うのもよいでしょう。

左右差を自覚できたら

左右差が自覚できたらスミスマシンやレッグプレスマシンなど軌道が固定されたものを使って、左右対称な動きをする練習も行いましょう。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

左右差や姿勢改善の対策グッズ

デスクワークが主な原因だと思う方は、姿勢矯正ベルトを使ったり、縦型マウスを使ってみるという選択肢もあります。おすすめをまとめていますので参考にしてください。

まとめ

ベンチプレスの左右差の原因について紹介しました。

そもそも左右差は

- 初心者ほど直面しやすいが、

- 永遠の課題でうまく付き合っていくもの

左右差ができるのは

- 筋肉に差があるから

- 神経系の発達に差があるから

- 可動域に差があるから (大切)

左右差が大きいと

- うまく効かせられなかったり

- 怪我をしたりする恐れがある

可動域の左右差を改善していくには

- 体の柔軟性が重要であり

- ストレッチ種目が有効

- アイテムも有効活用しよう

左右差のある部位の筋肉をほぐすことで体の動きがよくなってくると思います。左右差を直してベンチプレスの自己ベストも更新していきましょう!

本サイトではベンチプレスで使える道具含め多数のレビューをおこなっています。ぜひチェックしてみてください!